Le Bilan 2021-2023 de l’état radiologique de l’environnement français présente une synthèse des données disponibles sur le site internet du RNM1 pour cette période2. Il actualise la connaissance de l’état radiologique du territoire métropolitain dans son ensemble et de l’environnement des sites nucléaires en particulier, à savoir les installations nucléaires de base (INB) et une sélection d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en estimant les expositions radiologiques des populations qui en résultent, à partir des mesures environnementales3.

L’analyse des données acquises entre 2021 et 2023 montre que les activités massiques ou volumiques des radionucléides mesurés dans l’environnement de la plupart des sites sur lesquels sont implantées des installations nucléaires, sont proches de celles présentées dans les précédents bilans triennaux. Néanmoins, la diminution des rejets radioactifs de certains sites liée à des réductions de production ou à des arrêts ponctuels, voire définitifs d’installations, entraine une diminution des activités mesurées dans leur environnement. C’est le cas par exemple du centre nucléaire de production d’électricité d’EDF de Fessenheim, mis à l’arrêt définitif en 2020.

Pour 29 des 37 sites nucléaires dont l’influence des rejets sur l’environnement est quantifiable au travers des mesures, les rejets des autres sites étant trop faibles pour induire une influence mesurable, les expositions des populations riveraines ont pu être estimées sur la base de ces mesures. Pour ce bilan 2021-2023, comme pour les éditions précédentes, les doses correspondantes sont très faibles, elles sont comprises entre moins de 1 microsievert par an (µSv/an) et 10 µSv/an, soit de 100 à plus de 1000 fois inférieures à la limite d'exposition du public fixée à 1 millisievert par an (mSv/an). Cependant, sur certains sites, les entreposages de matières radioactives engendrent un rayonnement susceptible d’entraîner une exposition plus importante de la population avoisinante selon les scénarios d’exposition.

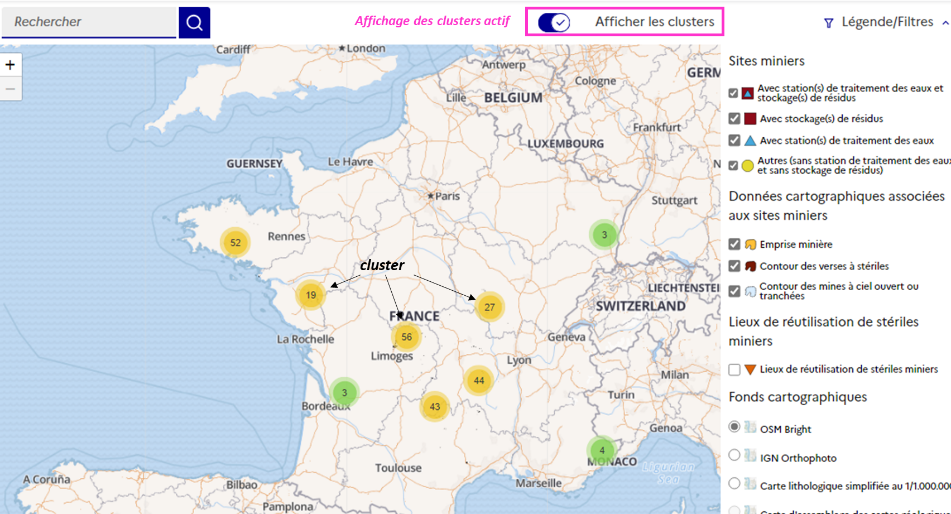

Ce rapport présente également les résultats de mesures radiologiques réalisés autour de deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : le site de Solvay à la Rochelle (Charente-Maritime) et l’ancien site minier site du Bernardan (Haute-Vienne).

Enfin, ce bilan rend compte d’évènements d’actualité à caractère radiologique survenus sur la période 2021-2023 et de ses conséquences éventuelles : la surveillance de la radioactivité en Ukraine, l’incident dans le sous-marin « perle » à Toulon (Var) en septembre 2022, l’incident à l’usine Framatome de Romans-sur-Isère (Isère) en septembre 2022, la détection de cobalt-60 sur un échantillon d’aérosols prélevé par la station Opera-air de l’IRSN de la centrale électronucléaire d’EDF de Civaux (Vienne) en 2023, une singularité radiologique d’origine naturelle identifiée sur la plage de Trébézy (Loire-Atlantique), l’incident radiologique à l’aciérie LME de Trith-Saint-Léger (Nord) et enfin le suivi d’épisodes de sables sahariens sur la France en février 2021 et septembre 2023.

1. Le Réseau National de Mesure de la Radioactivité de l’Environnement (RNM) centralise et met à disposition du public (www.mesure-radioactivite.fr/) l’ensemble des résultats de mesures issus de la surveillance radiologique du territoire réalisées par ses membres (services de l’Etat, établissements publics, exploitants nucléaires, associations…). Tous les trois ans, il confie à l’IRSN la tâche d’analyser, d’interpréter et de présenter au public les principaux résultats de cette surveillance et leurs évolutions temporelles.

2. En raison de certains délais d’analyses, de traitement d’échantillons et/ou de dates de prélèvement tardives, tous les résultats de la surveillance 2023 ne sont pas disponibles dans le RNM au 1er janvier 2024 et ne sont donc pas restitués dans ce rapport. Ils sont automatiquement exploités dans l’édition suivante. En revanche certaines données, acquises hors programmes de surveillance réglementaire, non déposées dans le RNM mais restituées dans certains documents publics édités par les exploitants (rapports environnementaux par exemple) sont exploitées dans ce bilan.

3. Dans cette nouvelle édition, les chapitres généraux concernant la radioactivité, la surveillance de l’environnement, le bruit de fond radiologique et les sources d’informations ont été regroupés, sous forme d’infographies, dans un chapitre introductif. L’objectif de cette nouvelle présentation est de synthétiser les informations essentielles à la compréhension du reste du document. Néanmoins pour les lecteurs qui souhaitent approfondir ces thématiques, l’intégralité du contenu de ces chapitres constitue un rapport d’informations complémentaires consultable et téléchargeable sur les sites de l’IRSN, de l’ASN et du RNM. Enfin, le chapitre dédié aux anciens sites miniers est désormais intégré à celui dédié aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).